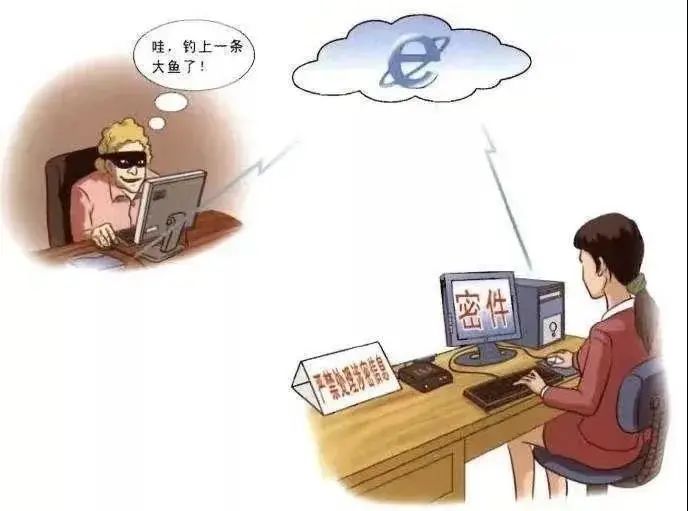

近年来,微信在日常办公中的应用越来越普遍,给工作带来一定程度便利的同时,微信泄密案件数量也呈现逐年攀升态势。部分机关、单位工作人员或为了炫耀,或贪图方便,或心存侥幸、麻痹大意,违反保密管理规定,通过微信储存、处理、传输涉密信息,导致泄密案件发生。

手机、电脑如果使用不当

都有可能导致泄密

想要降低泄密风险?

相关知识必不可少!

一起学起来!

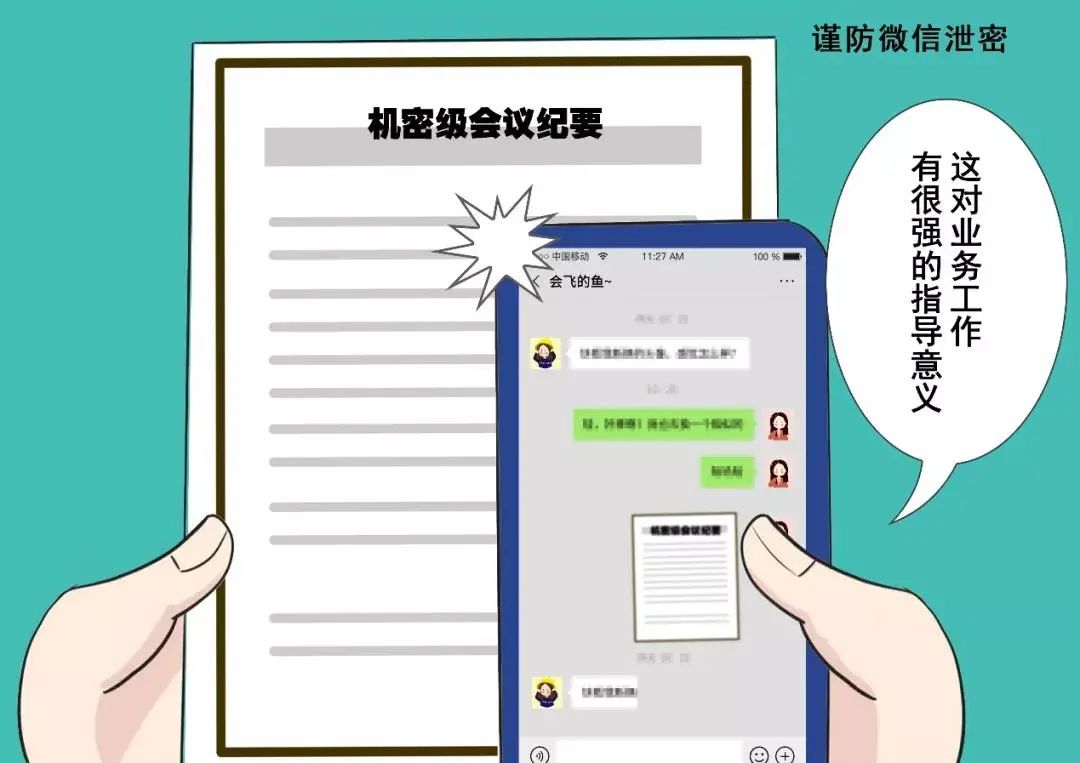

2017年10月,某单位办公室副主任肖某,为向在外检查工作的分管领导汇报工作,找到保密员赵某查阅文件,擅自用手机对1份机密级文件部分内容进行拍照,并用微信点对点方式发送给在外检查工作的领导。事件发生后,有关部门撤销肖某办公室副主任职务,并调离办公室岗位;给予负责管理涉密文件的赵某行政警告处分;对负有领导责任或监管责任的李某、秦某和邵某进行诫勉谈话,并责令作出书面检查。

某县某部门为部署相关敏感工作,印发了涉密文件,并通知下属14个乡镇派人签字领取文件。乡干部A领取密件后,认为工作紧急,又正值深夜,便将文件拍照发送到乡政府微信工作群。群成员B看到后,立即转发到其他微信工作群。之后,该密件被多次转发至多个微信工作群。此案例暴露出的典型问题是事项紧急,需要立即通知、部署或处理,办理人员为迅速办理相关事项,忽略相关信息涉及国家秘密,利用微信群发送涉密文件,导致泄密。

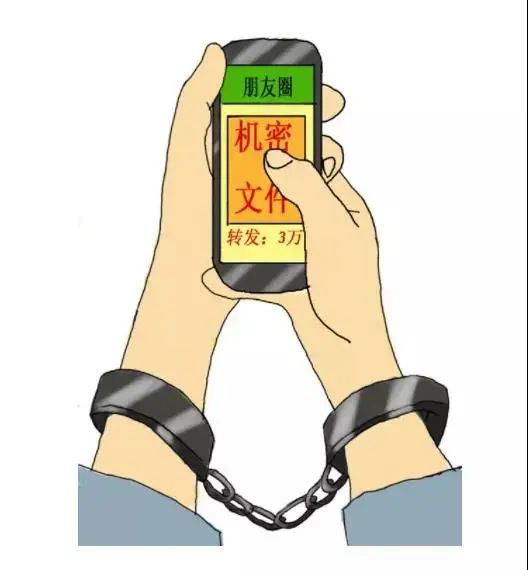

某领导A因临时有急件需处理,将收到的2份机密级密码电报放在办公桌上离开。工作人员B给领导送文件时看到桌上的涉密文件,翻阅后发现其中内容涉及某行业领域重大调整,出于炫耀心理,B用手机拍摄发送到自己的微信同学群,造成泄密。

涉密文件在传递、收发、保管、阅办、销毁等任何环节,保密管理松一分,泄密风险增十分。

微信、QQ、钉钉等即时通信软件都是基于移动互联网的应用服务,聊天记录、文件收藏都会在“云端”传输、处理、存储,一旦涉及国家秘密信息,就等于将涉密信息完全暴露在互联网环境中。另外,这些应用中的分享操作十分简便,手机上轻轻一点,几秒钟,信息就可以被成千上万的人看到,信息传递呈爆炸式扩展,知悉范围完全不可控。

注:文章转自澎湃新闻,如有侵权请联系删除,文章版权归原作者